Tata Mini Cat: un coche con autonomía de 300 kilómetros por sólo 1,5 euros

Etiquetas: Medio Amb., Movilidad, Tecnología 1 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 8/05/201229/03/2012. El Economista.

Ni híbridos, ni eléctricos, ni propulsados por hidrógeno... Un ex ingeniero de F1 cree que la solución a los problemas energéticos pasa por el aire comprimido. Para demostrar que funciona, ha creado este prototipo con la participación de Tata: el Mini Cat.

A juzgar por los primeros datos, los motores de aire comprimido parecen interesantes: La autonomía de 300 kilómetros que alcanza el Mini Cat es superior hoy por hoy a la de cualquier eléctrico enchufable, y sus responsables calculan que el coste de circular con este modelo no pasaría de unos 50 céntimos por cada 100 kilómetros recorridos -llenar el depósito saldría por 1,5 euros-.

El único gas que emite el Mini Cat es aire a una temperatura de entre -15º C y 0ºC. Otra de las ventajas de no necesitar del proceso de combustión es el menor número de revisiónes: por ejemplo, basta con un cambio de aceite cada 50.000 km.

Ahora bien, como suele suceder con estas tecnologías, el mayor problema reside en la infraestructura para que funcione: las gasolineras deberían instalar compresores de aire o, en su defecto, el propietario del vehículo en su garaje. En la gasolinera no llevaría más de tres minutos; en casa, entre 3 y 4 horas. Otra pequeña pega es que su velocidad máxima no pasa de 105 km/h.

Posible lanzamiento inminente

Pero lo más sorprendente del Mini Cat es su fecha de lanzamiento: dado que la tecnología ya ha cumplido cinco años de desarrollo -desde que la empresa MDI, del ingeniero de F1 Guy Negre, comenzara a trabajar en este motor en Francia y registrara la patente-, Tata planea lanzar el modelo en la India este mismo mes de agosto. Por otro lado, Tata también dijo que lo empezaría a vender el año pasado y al final no fue así.

Este microurbano también presenta otras innovaciones que lo apartan del resto: el chasis es tubular (ha sido pegado con pegamento, en vez de soldado) y la carrocería está realizada principalmente en fibra de vidrio. Además, cuenta con un microprocesador que gestiona todos los elementos eléctricos del vehículo mediante un radiotransmisor, empezando por las luces y los intermitentes.

carpooling.es es la mayor red de coche compartido en España y Europa. Te ayudamos a compartir coche de manera cómoda, segura y rápida para que ahorres dinero con la gasolina, hayan menos atascos y contamines menos tu ciudad. Ofrece tu coche en tan sólo 2 minutos o encuentra anuncios para viajar barato. Aquí tienes algunos ejemplos de viajes en coche compartido en Algeciras, Bilbao y Castellón de la Plana.

Más información en Yofindo

La cremallera de Andalucía

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 2/06/2012Por Alejandro Martín. Redactor de Grupo Joly

En 1982 aún quedaban dos años para que entrara en servicio el primer tramo de la Autovía de Andalucía, entre Santa Elena y Venta de Cárdenas. Pese a que aprovechó al máximo el viejo camino de herradura de Carlos III por el Desfiladero de Despeñaperros, permitió acercar simbólicamente Andalucía a la meseta. Pero era un espejismo. Rebasada Santa Elena, la N-IV volvía a tener un carril por sentido, pasando por la vera de la Mezquita de Córdoba, la puerta de Sevilla de Carmona o el puente romano de Écija.

Antes de la democracia, la última inversión de importancia fue el Plan Redia, un plan del desarrollismo franquista que en Andalucía sólo había dejado magros frutos. La mejora de la radial Madrid-Cádiz, la ampliación de la N-340 entre Chiclana y el límite provincial de Almería y Murcia, incluyendo una precaria duplicación entre Torremolinos y Estepona, sin mediana y atravesando el centro de Marbella o Fuengirola. Y el nuevo acceso a Málaga por el valle del Guadalmedina, que permitió obviar las curvas helicoidales del Puerto del León.

Además de una acuciante falta de inversiones, la red evidenciaba las deficiencias de la estructura radial implantada por los Borbones en el siglo XVIII y consagrada con el Plan Sierra en la década de los cuarenta: la prioridad era unir Madrid con las capitales de provincia, y éstas con las cabezas de partido judicial. Los tráficos de largo recorrido circulaban por el centro de todas las poblaciones, incluidas las capitales de provincia, salvo Sevilla que contaba con un precario cinturón en la vertiente oriental, la carretera amarilla, y el muro de defensa en la fachada occidental.

“Desde el punto de vista mental Andalucía no existía. Sólo era un nombre geográfico con un eje de importancia, el valle del Guadalquivir, y una costa sin conexión con el interior”, recuerda Vicente Granados, profesor de Economía de la Universidad de Málaga y ex secretario de Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2008. “La región más pujante es la Costa del Sol, pero las comunicaciones están concebidas para que el turismo de masas acceda a través de un gran aeropuerto”, relata Vicente Granados.

La red andaluza estaba configurada mayoritariamente por carreteras de un carril por sentido. Sólo existía una autopista completa, la A-4 (hoy AP-4) Sevilla-Cádiz, de peaje, inaugurada una década atrás. Esta A-4 contaba con un apéndice, el puente José León de Carranza, clave para convertir la Bahía de Cádiz en un cinturón metropolitano, cuyo peaje fue rescatado en 1982. La A-49 era aún un muñón que sólo alcanzaba hasta la vega del Guadiamar, a unos 24 kilómetros de Sevilla, y proseguía hasta Huelva con una sola calzada.

1986 es un punto de inflexión. El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea permite al Estado acceder a los fondos europeos para financiar el ambicioso I Plan General de Carreteras del Ejecutivo de Felipe González. Este plan contempla la duplicación de los ejes radiales de la Península y algunos itinerarios principales como la Autovía del Mediterráneo entre Adra y Murcia o la N-331 de Antequera a Málaga.

La Exposición Universal de 1992 lleva a la Junta de Andalucía a lanzar un órdago: la Autovía del 92. “Fue una decisión muy valiente. En 1986 apenas había comunicaciones transversales. Por el límite provincial entre Sevilla y Málaga no pasaban más de 1.000 vehículos al día”, recuerda el director general de Carreteras de la Junta, Pedro Rodríguez Armenteros.

La A-92 fue polémica desde que no era más que un boceto, según Vicente Granados, que participó en los debates previos a las obras. “Desde la Costa del Sol se decía que su trazado pasaba por un desierto económico. Sin embargo, había un argumento muy fuerte a favor del interior: Andalucía se tenía que articular para generar una concepción autonómica que no existía”, señala el profesor malagueño.

El 92 junta voluntades. Éste es el eslogan que plasma un pacto entre la Junta de Andalucía y el Estado que contempla la conexión de las ocho capitales por autovía. La Junta se centra en la A-92 y el Gobierno central asume la duplicación de la N-IV, la conclusión de la A-49 hasta Huelva, la circunvalación SE-30 y la mejora de los accesos a Málaga.

Los éxitos son innegables. En junio de 1990, con dos años de adelanto, se culmina todo el trazado entre Sevilla y Granada, reduciendo el tiempo de viaje a apenas dos horas y media, menos de la mitad que antes de las obras. También el Estado cumple con su parte, al inaugurar los últimos tramos de la Autovía de Andalucía y de la SE-30 justo a tiempo para la Expo. En paralelo, en 1991 se abre al tráfico el puente internacional de Ayamonte, paliando la absurda ausencia de pasos fronterizos a lo largo de más de cien kilómetros de raia entre la desembocadura del río Guadiana y Rosal de la Frontera.

El auge constructor tiene un efecto de arrastre en el tejido industrial andaluz. Por primera vez, se emplea la modalidad de unión temporal de empresas para concurrir a los concursos. Las constructoras locales se alían con las grandes nacionales, ganando músculo y dimensión y poniendo la semilla de un sector clave en el desarrollo económico de Andalucía.

Pero no todo es brillante. La inexperiencia, estudios geotécnicos incorrectos y la premura de tiempo provocan no pocas deficiencias que darán la cara en poco tiempo: curvas de radio inadecuado y un desgaste prematuro provocado en gran medida por un incremento del tráfico muy superior a las expectativas. Las obras de mantenimiento y mejora de la A-92 drenarán durante varios años la mayor parte de los recursos del Gobierno andaluz, con tramos muy complejos como el paso por el Puerto de la Mora. También hay daños colaterales: los pueblos atravesados por la antigua carretera caen en una profunda crisis al ser rodeados por la autovía.

A estas circunstancias se suma el desapego de Andalucía Oriental, que se siente infravalorada frente al protagonismo de Sevilla como capital regional. Almería, que en 1992 ya contaba con autovía entre Adra y Puerto Lumbreras, aún tendría que esperar diez años para ver finalizada su conexión con la A-92. Jaén algo menos, ya que la N-323 fue incluida en el II Plan General de Carreteras del Estado, cerrando el enlace entre Bailén y Granada a mediados de los noventa para los Campeonatos del Mundo de Esquí.

Tras los fastos del 92, el Gobierno central posterga el desdoble de los ejes de su competencia, como la Ruta de la Plata, la culminación de la A-49 hasta Ayamonte, la N-331 entre Córdoba y Antequera, o la N-340. Esta situación generó agrias polémicas, como la que se suscitó a cuenta del tramo Guadiaro-Estepona y la Ryder Cup en 1997.

A su vez, la Junta se plantea en el segundo Plan General de Carreteras de Andalucía articular las áreas metropolitanas y desarrollar la red secundaria, una vez consumado el traspaso de competencias. Con la ayuda de fondos europeos, se inicia una cascada de mejoras de la red secundaria cuyos frutos son evidentes dos décadas después. “No sólo se trabaja en la centralidad. Se ha hecho mucho en la red secundaria para comunicar los centros intercomarcales”, sostiene Pedro Rodríguez Armenteros.

En la última década, coincidiendo con la fase expansiva de la economía, la inversión en infraestructuras viales recobra protagonismo. El Estado aplica por primera vez el método alemán de contratación -que permite postergar el abono de las obras- en la A-49 entre Huelva y Ayamonte, y ejecuta parte de los ejes que le quedaban por acometer como el Córdoba-Antequera, Granada-Motril, o la Ruta de la Plata. La A-7 se adentra por primera vez en la provincia de Granada, aunque la crisis frena las obras al este de Motril, y se lleva por delante la A-22 Linares-Albacete.

En esta década la Junta acelera la mejora de la red secundaria y las con urbaciones metropolitanas. Un ejemplo de ello es Jerez, que se erige en nodo logístico de la Bahía de Cádiz. Una de las obras más emblemáticas del Gobierno andaluz es la A-381, tanto por la demora que arrastró como por sus medidas de corrección de impacto ambiental. La contribución de las carreteras al desarrollo económico andaluz es innegable pero admite matices. “A medida que avanzan las tecnologías de construcción, los rendimientos de las nuevas infraestructuras son cada vez más cortos. Además, favorecen el intercambio de bienes y servicios, tanto de salida como de entrada. Si no están apoyadas por un cambio de la estructura económica, las empresas pierden competitividad”, resalta Vicente Granados.

La crisis ha exacerbado el debate sobre el exceso de infraestructuras. José Abraham Carrascosa, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, lo rechaza tajantemente. “Aún queda mucho por hacer, sobre todo en las carreteras secundarias. Y un recorte en inversión es en realidad un recorte social”, asegura. Pedro Rodríguez Armenteros lo suscribe. “Tenemos mucho trabajo por delante. Pero en la época en la que estamos, tenemos que elegir muy bien”, señala el director general de Carreteras. Uno de los puntos por resolver es el llamado cruzado mágico, formado por los ejes Úbeda-Estepa, de titularidad autonómica, y Córdoba-Granada, de competencia estatal, que atraviesan el corazón de la comunidad. Mientras que el Estado ha guardado en un cajón la duplicación de la N-432, el Gobierno andaluz ha inaugurado algunos tramos y sigue empeñado en su finalización, que beneficiará a más de 600.000 andaluces, aunque con un cronograma mucho más dilatado en comparación con lo previsto en el Plan Pista.

La financiación es una de las claves. La Junta ha optado por la colaboración público privada para sus últimos proyectos, y las adjudicaciones han sido un éxito, a juicio de Pedro Rodríguez Armenteros. A nivel estatal, el peaje ha irrumpido con fuerza en los debates, pese a que en los ocho años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sólo se impulsó una autopista de pago en toda España: la AP-46 Las Pedrizas-Málaga. Sin embargo, la construcción de nuevos itinerarios en pago por uso depende en gran medida de la solución financiera que se adopte para las vías que se encuentran al borde de la quiebra por falta de tráfico, todas ellas adjudicadas en la segunda legislatura de José María Aznar, de las que Andalucía tiene un exponente: la AP-7 Vera-Cartagena.

Ilustración: Tejeiro

El sinsentido de las carreteras

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 6/10/201111/06/2011. Blogs El País

Las carreteras incitan a la conducción. Cuantas más hay, más usan el coche los ciudadanos y menos se descongestionan las ciudades. En contra de lo que piensan los políticos que apuestan por el desarrollo o ampliación de las vías para hacer más fluidas las capitales, invertir en asfalto provoca mayor colapso. Paradoja urbana: la solución más desarrollista, y la que más defienden los grupos de presión afines a la industria automovilística, es la que más problemas genera mientras que la propuesta que más aterra a los conductores, tasas para el tráfico rodado, es la única con posibilidades para evitar los atascos.

Ley fundamental del tráfico rodado: cuantas más carreteras haya en una ciudad, más conduce la gente. La congestión no les importa. Este efecto llamada es la conclusión que han obtenido los profesores de la Universidad de Toronto Gilles Duranton y Matthew Turner tras hacer un estudio en un centenar de áreas metropolitanas de ciudades de Estados Unidos.

"Hay muy poca base científica para aceptar las propuestas que aseguran que ampliar la capacidad de las autovías es la clave para reducir el tráfico", aseguran los investigadores. Del mismo modo ponen en evidencia la utilidad de ampliar líneas de autobuses o redes de tren para incentivar el abandono del auto. "Nuestros resultados no apoyan ninguna de estas tesis", añaden. Cuando un conductor deja el coche, otro le sustituye en el atasco. Han comprobado que una persona que se pasa al transporte público, no implica un automóvil menos, sino que rota con el siguiente. Esa es la dinámica que rige en las carreteras de las capitales.

Esa tesis del efecto llamada, defendida por ecologistas y urbanistas, siempre había sido replicada con análisis del número de coches que circulan y pueden circular por la carretera. Y al final la balanza se inclinaba por asfaltar como metáfora del progreso. La provocación que supone un nuevo carril sobre el que rodar para los conductores nunca se tiene en cuenta. Y resulta que esas pulsiones son uno de los factores más importantes a la hora de plantear la ampliación de una vía.

Aumentar el espacio para los automóviles no favorece la fluidez de la ciudad. Y mientras opere la dinámica de sustitución en los atascos, aumentar las conexiones de metro, tren o bus no tampoco es clave en la solución. Para los investigadores el secreto está en desmotivar. La gente está desesperada por conducir por lo que habrá que ponerselo más difícil. Una idea es cobrarles y encarecer el hecho de coger el coche. Acción-reacción. Si se impone una tasa por acceder a la ciudad, o a ciertas partes de la misma, el homo economicus decide que ya no le apetece tanto conducir. Además de reducir los atascos la gente tendría más tiempo para leer*.

*Leer los status de Facebook de sus amigos en el móvil camino del trabajo.

En marcha un servicio de préstamo de bicicletas para la comunidad universitaria

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 10/28/201028/10/2010. Diario de Sevilla.

La Universidad de Sevilla ha presentado este jueves su nuevo Sistema Integral de la Bicicleta (Sibus), una iniciativa puesta en marcha por el Vicerrectorado de Infraestructura y gestionada por el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) y por la que se pone a disposición de los miembros de la comunidad universitaria un programa de préstamo de bicicletas.

El Sibus es "un paso más" del Plan Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla (US), que concuerda con una de las líneas estratégicas del proyecto 'Andalucía Tech', el de la movilidad sostenible entre los campus.

Además, se han tomado en cuenta los resultados del informe 'La bicicleta en la Universidad de Sevilla', elaborado por el profesor Ricardo Marqués y Vicente Hernández, que destaca la histórica presencia de la bicicleta en la comunidad universitaria sevillana, anterior incluso a la red de carril-bici, y la buena acogida que ha tenido el acuerdo entre la US y Sevici.

Este estudio recomendaba la puesta en marcha de un sistema propio de préstamo de bicicletas, que arranca poniendo a disposición de estudiantes, profesores y miembros del personal de administración y servicios un total de 199 bicicletas.

El préstamo se realiza hasta la finalización del presente curso académico y exige el compromiso del beneficiario de usar la bicicleta en sus desplazamientos cotidianos a la Universidad y conservarla en buen estado.

Las bicicletas corresponden al modelo F18 de la marca Monty. Se trata de un modelo plegable con cuadro de aluminio, cambio Shimano de seis velocidades y manillar de doble altura. Se entregan con registro antirrobo, luces, timbre, candado para el sillín y candado U.

Pueden beneficiarse de este sistema todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de centros propios de la Universidad de Sevilla vinculados con la institución hasta el final del presente curso académico, así como los miembros del Personal Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios con contrato en vigor hasta al menos el 15 de julio de 2011. El texto de la convocatoria estará disponible en el tablón de anuncios de la Universidad de Sevilla, así como a través de la página web.

Los interesados deberán formalizar su solicitud a partir del próximo martes 2 de noviembre y hasta el 15 del mismo mes a través de la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla. Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, una herramienta informática elegirá de manera aleatoria quiénes serán los beneficiarios finales.

Los seleccionados deberán firmar un contrato de préstamo y hacer efectiva una fianza de 50 euros para cubrir posibles desperfectos del vehículo en el momento de su devolución. Una vez finalizado el préstamo, la Universidad de Sevilla comprobará el estado de las bicicletas y devolverá la fianza o la parte restante tras realizar las reparaciones oportunas.

En caso de incumplimiento de los requisitos exigidos o de rechazo por parte de los primeros seleccionados, se recurrirá a una lista de reservas generada en el mismo sorteo, que también marcará el orden en que los candidatos suplentes podrán acceder al sistema de préstamo.

Como complemento a este programa de préstamo, el SACU pone otra partida de estas bicicletas a disposición de los alumnos participantes en alguna de las iniciativas de su Unidad de Trabajo Social para estudiantes, como el programa de alojamiento con mayores.

Googlebike: Una herramienta previsora para ciclistas

Etiquetas: Movilidad, Utilidades 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 9/09/2010

GoogleBike gestiona la ruta de los ciclistas

12/08/2010. El País. Laura Contreras

Los amantes del ciclismo están de enhorabuena. Internet contiene una nueva utilidad para los que practican este deporte: Googlebike. Este servicio web (www.googlebike.com) es el único que ofrece la posibilidad de conocer el perfil de la pendiente de cualquier ruta del mundo de forma automática y totalmente gratuita. "Sin necesidad de hacer cálculos matemáticos, la web lo hace por ti", explica Higinio Maeztu, el creador de la misma. Una pionera idea que, después de un año, sigue desarrollando. Entre la últimas novedades: una aplicación que permite guardar la búsqueda en un navegador GPS para guiar al ciclista durante todo el recorrido.

El cálculo se realiza a través de Google Earth, el programa informático que permite visualizar imágenes a escala de cualquier lugar del planeta, a modo de Sistema de Información Geográfica (SIG). No solo ofrece la posibilidad de calcular las pendientes por carreteras, siguiendo los caminos recomendados por Google Maps, sino también aquellas que el usuario elija a libre trazado.

Tan solo hay que marcar dos puntos en el mapa que aparece en pantalla: el de partida y el de llegada, y Googlebike hará el resto. La web muestra un gráfico de altitudes, con el porcentaje de la pendiente de cada kilómetro. También aparecen otros datos de interés como la distancia kilométrica total del camino, cómo afecta la dirección y fuerza del viento, el coeficiente de la ruta o puerto y su categoría asociada, la velocidad media a la que se puede ir pedaleando y el tiempo estimado para llegar al destino marcado. "Así el ciclista puede prevenir las dificultades con las que se va a encontrar", explica este apasionado de la bicicleta que ha subido el puerto Tourmalet, paso montañoso conocido por su relación con el Tour de Francia.

Este gaditano, de 24 años, recuerda con alegría cómo, lo que empezó como un proyecto final de estudios, se traduce ahora en "una media de 500 visitas al día" y en felicitaciones de clubes de ciclismo de España que "usan esta herramienta" para planificar los entrenamientos. Ni la Matrícula de Honor que consiguió, ni la mención honorífica que le ha otorgado la Universidad de Sevilla el pasado junio. "Saber que a la gente le sirve lo que hago, es la mayor satisfacción que puedo tener", expresa. Al no tener publicidad insertada, no obtiene beneficios económicos. Tampoco, este ingeniero informático mantiene ninguna relación laboral con la empresa propietaria del buscador más popular de la Red. Pero ha recibido algunas críticas negativas referidas a la utilización de la marca de ésta para darle nombre a su proyecto: "Pensé en cambiarlo, pero entonces despistaría a los usuarios", admite.

Desde su puesta en funcionamiento hace un año, Googlebike ha ido creciendo con el tiempo, incluyendo mejoras acorde con las necesidades de los usuarios: "He ido incorporando nuevas utilidades que iban pidiéndome a través del foro", explica Maeztu. Además de las descargas al navegador GPS, existe la posibilidad de continuar rutas comenzadas, eliminar puntos anteriores y cargar rutas calculadas en otros formatos.

Aunque trabaja como diseñador informático, Maeztu sueña con poder ganarse la vida con proyectos como éste. "Hasta entonces seguiré renovando Googlebike en mis ratos libres". También habrá un hueco para realizar rutas en bicicleta, como la subida que planea con sus amigos al Mulhacén (Granada), el pico más alto de la península Ibérica. ¿Alguien se apunta?

Nueve días de atasco en China

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 9/02/2010

Una autopista china sufre un embotellamiento de más de 100 kilómetros de extensión y que ya dura más de 200 horas

24/08/2010. ABC

Centenares de coches en una de las carreteras principales del centro de Pekín, el pasado viernes

Miles de ciudadanos chinos sobreviven a las afueras de Pekín atrapados en un atasco de más de 100 kilómetros y que dura ya nueve días, gracias al ingenio de los comerciantes locales, que han creado un micro sistema económico alrededor de este embotellamiento, vendiendo agua y alimentos a los conductores atrapados.

Según informa el diario estatal «The Global Times», el atasco se inició el pasado 14 de agosto, debido al incremento en el tráfico de vehículos pesados en la autopista Pekín-Tibet, una de las más importantes arterias de entrada de suministros a la capital asiática, y se vio agravado unos días después con el inicio de obras de mantenimiento en la vía.

El atasco entre Pekín y la ciudad de Jining ha provocado que muchos de los comerciantes locales aprovechen la situación de los conductores atrapados para venderles productos de primera necesidad, aunque a precios muy superiores a los habituales, asegura el diario.

Ese tramo de la carretera que une Pekín con la provincia norteña de Hebei y la región de Mongolia Interior, se ha convertido en una de las vías más propensas a los embotellamientos de tráfico, lo que pone de manifiesto los cada vez mayores problemas de congestión vial que sufre el país.

El rotativo informó de que no se espera que el atasco se disuelva hasta mediados del próximo mes de septiembre, momento en el que se espera finalicen las obras en la carretera.

Ampliación del anillo exterior de Cercanías

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 8/02/2010

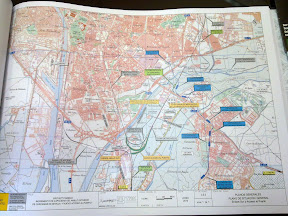

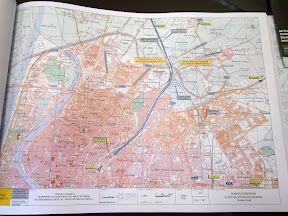

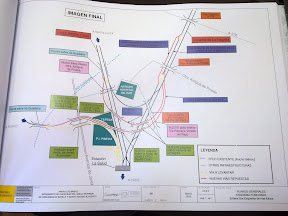

El Proyecto Básico "Incremento de capacidad del anillo exterior de cercanías de Sevilla y nuevo acceso ferroviario al puerto" se refiere a la mejora del trazado ferroviario en los enlaces norte (San Jerónimo) y sur (Bellavista). Se prevé la realización de obras para la modificación de los actuales enlaces, con la incorporación de ramales, desdobles de vías y salto de carnero, contemplando también un nuevo acceso al puerto que sustituye al actual, junto con el trazado de un nuevo tramo de vía para mercancías en la Variante de La Negrilla.

El expediente se encuentran en exposición pública durante 30 días hábiles a contar desde el pasado 29 de julio. Se puede consultar en el Área de Fomento (Torre Sur de la Plaza de España) o en el Ayuntamiento de Sevilla. La valoración general de la obra asciende a 33.432.112,46€.

Proyecto básico

[Descargar resumen]

Anuncio sobre información pública

[BOE 29/07/2010]

Enlace Norte:

Enlace Sur y acceso al puerto:

Disponibles para consulta pública a partir de hoy los anteproyectos de las líneas 2, 3 y 4 del metro

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 6/07/2010Europa Press. 07/06/2010

La documentación remitida por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para el inicio del trámite de información pública de los anteproyectos de alternativas de las líneas 2, 3 y 4 del metro de Sevilla se hará pública hoy, según las previsiones del departamento de Rosa Aguilar.

Una vez remitida la resolución para su publicación, la documentación estará disponible así para su consulta en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla y en la propia sede de la Consejería.

En paralelo a este proceso de información pública, trámite preceptivo y vinculante, Ferrocarriles de la Junta de Andalucía desarrollará una campaña de información a la ciudadanía a través de las juntas municipales de distrito de la capital, tal como anunció en su día la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar.

El objetivo de esta campaña es el de enriquecer este proceso de participación ciudadana con una información más detallada y de proximidad sobre las alternativas de trazado, que permita a la ciudadanía y a los diferentes colectivos de la sociedad civil plantear su posibles sugerencias en el trámite de la información pública.

Este proceso de información pública y participación ciudadana se inicia una vez alcanzado un acuerdo de largo alcance entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla sobre el diseño de las líneas que resta para completar la red del metropolitano, del que ya informó Rosa Aguilar en su comparecencia en la comisión de Obras Públicas del Parlamento de Andalucía, el pasado 5 de mayo.

En virtud de este consenso institucional, la red de metro de Sevilla será subterránea "con carácter general", y la Línea 3 (Pino Montano-Los Bermejales), dada su capacidad de articulación junto a la Línea 1, será el eje prioritaria.

Por esta razón, se acordó también dar un impulso prioritario y de forma simultánea al tramo de la Línea 3 que abarca desde Pino Montano al Prado de San Sebastián, así como otros dos tramos prioritarios de las líneas 2 y 4, en concreto, entre Sevilla Este y la Avenida de Andalucía y entre la Macarena y Primero de Mayo, respectivamente.

Estos tres tramos prioritarios servirán a una población de 268.796 habitantes, equivalente a las personas que residen a 500 metros de una estación. Si se suma a esta cifra, la población servida de la Línea 1, ya en funcionamiento, el resultado es que medio millón de habitantes serán potenciales usuarios del metro cuando entren en funcionamiento estos tres tramos prioritarios.

BOJA número 110 de 07/06/2010

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Anuncio de 28 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructuras y Movilidad Sostenibles, por el que se somete a información pública y ambiental los anteproyectos de alternativas de las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Sevilla.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía, así como en la Ley 7/2007, de 9 julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a información pública y ambiental los Anteproyectos referenciados.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en las siguientes direcciones: Sede Central de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda sita en Sevilla, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, y en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, sita en Sevilla, Plaza de San Andrés, 2 y 4, a partir del lunes 7 de junio, y formularse las alegaciones y observaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 28 de mayo de 2010.- El Secretario General, Eduardo Tamarit Pradas.

La locura de las intersecciones

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 12/15/2008Esta serie de imágenes están tomadas del blog Dark Roasted Blend:

Una visión exagerada.

Shanghai, China.

Ejemplo de China.

Un poco de humor en las soluciones.

Sao Paulo, Brasil.

El Ámsterdam sudamericano de las bicis: Bogotá

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 11/23/2008

Por ÉRICA CHAVES (SOITU.ES)

Actualizado 29-10-2008 18:28 CET

Cada día, más de 350.000 colombianos se mueven en bici en Bogotá, lo que supone el 5% de los desplazamientos. Esto la convierte en la ciudad sudamericana que más utiliza la bicicleta de forma cotidiana, gracias a sus muchos kilómetros de ciclovías. Pero además, la gente que monta en bici en la capital colombiana se triplica durante los fines de semana. Todos los domingos y festivos, 122 kilómetros de las calles de Bogotá se cierran al tráfico para dar cabida a un millón de colombianos que salen a disfrutar en bici, patines, monopatines o simplemente a caminar. Y es que la capital colombiana cuenta también con una estructura pionera para potenciar el uso de la bici y el ocio durante los fines de semana: las recreovías.

Las ciclovías

"Quienes se mueven en bicicleta ahorran casi dos salarios mínimos mensuales cada año", asegura Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá y principal impulsor del uso de la bicicleta en la ciudad. La capital colombiana cuenta con 300 kilómetros de ciclovías (o ciclorutas), que son similares a lo que conocemos en España como carril bici. Las primeras ciclovías fueran implantadas en la ciudad de forma experimental en 1974. Dos años después, en 1976, el Ayuntamiento de Bogotá estableció cuatro rutas por medio de decretos sumando entonces 54 kilómetros más de esta infraestructura. La ciclovía bogotana es pionera y ha servido de modelo para otros lugares del mundo como México, Chile, Ecuador, Brasil y EEUU (por ejemplo, en Nueva York).

Estas vías exclusivas para bicis están comunicadas con el sistema de autobús rápido Transmilenio. En Bogotá un billete de bus urbano cuesta 30 céntimos de euro. "No puede decirse que sea caro, pero el servicio no es muy bueno y eso termina por estimular el uso de la bici", cuenta Fabio Arévalo, director de la Fundación Movilidad de Colombia..

Desde 1999, en época de Navidad, se celebran las 'ciclovías nocturnas'. El IDRD cierra las carreteras por la noche con el objetivo de que la gente salga a la calle y disfrute de la decoración y la iluminación navideña. En 2006, esta iniciativa reunió a 4,1 millones de personas que salieron a pedalear y caminar por Bogotá en 2006.

Para Peñalosa, la dificultad de implantar la bici como medio de transporte existe porque "en los países subdesarrollados la minoría que tiene automóvil y jamás usa el transporte público es la que decide. Esta minoría no tiene interés por las aceras, los parques, las ciclorutas o el transporte público. Piden más líneas de metro, no porque tengan la más leve intención de usarlo, sino para meter a los pobres bajo tierra, para que sus buses no estorben a sus automóviles en las vías".

Según el IDR, el programa de Ciclovía en su realización no fue costoso ya que la inversión en aspectos logísticos como diseño, vallas, señalización, personal... solo se realiza una vez al año. Por esta razón, hay que invertir en recursos para la divulgación de campañas pedagógicas para los asistentes, costes que se pueden mitigar con la vinculación de la empresa privada. "La experiencia de muchas ciudades ha demostrado que empezando por pequeños tramos el programa se va posicionando y el numero de asistentes cada día va creciendo y la gente empieza a sentir necesidad de utilizar la bicicleta".

Las recreovías

Además, en Bogotá se ha implantado un nuevo espacio de ocio: la Recreovía, 28 zonas creadas en parques y puntos de gran afluencia de usuarios que desde 1995 ofrecen actividades los sábados y domingos entre las 8 y 13 horas. Hay sitio para todo tipo de deportes como monopatin, patines, bici de trial y en rampas o escalada en muro artificial; para puntos veterinarios con servicios de vacunación, asesoramiento y alimentación de mascotas; módulos de ventas donde se organizan los vendedores ambulantes y se puede comprar alimentos y bebidas; zonas infantiles con talleres de pintura y papiroflexia (origami), por ejemplo; parques, baños y talleres para aprender a montar en bicicleta. En 2006 aparecieron también las recreovías nocturnas que funcionan los martes y jueves desde las 18 a las 21 horas. Más de 1.970 profesionales trabajan por turno para mantener funcionando estos espacios de ocio.

Fue en los años 80 cuando nació la idea de cerrar el tráfico en algunas vías durante los fines de semana con el objetivo de reducir la contaminación y disminuir el sedentarismo. La participación a estas actividades es libre y aumenta notablemente los domingos y festivos cuando 122 kilómetros de las calles de la ciudad quedan libres de vehículos. "Obviamente hay más bicis el domingo por diversión y ocio", explica Arévalo.

Sin embargo la iniciativa de cerrar las calles no ha sido fácil. Según el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD), hay que hacer estudios de impacto en la movilidad de la ciudad, conocer los desvíos para los vehículos, escoger las calles que tengan lugares de interés turístico, histórico, deportivo o comercial para que los asistentes se motiven a recorrerlo. "Una vez esto esta claro se requiere la disposición del gobierno con sus diferentes entidades. Es muy interesante para la gente tratar de hacer circuitos para que no tengan que regresar por la misma ruta y se animen a realizar una mayor distancia".![]()

Elogio y censura de la peatonalización de los centros históricos

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 11/12/2008Alfonso Sanz Alduán

Burgos (España), enero de 1998.

Visto en Ciudades para un futuro más sostenible.

El primer concepto que suele salir a colación cuando se habla de accesibilidad y movilidad en los centros históricos es el de la peatonalización. En realidad se trata de una fórmula tan generalizada que se ha convertido casi en un equipamiento normalizado de las ciudades europeas. Rolf Monheim, un clásico del estudio de las zonas peatonales alemanas dijo al respecto: «una ciudad sin áreas peatonales representativas parece ahora desesperadamente anticuada».

Para los visitantes y en especial el turismo extranjero, la zona peatonal se ha convertido en un remanso de normalización que facilita su estancia al mismo tiempo que la aculturiza.

Sin embargo, hablar de las peatonalizaciones sigue teniendo enjundia en la medida en que sus virtudes y defectos permiten con facilidad saltar rápidamente a consideraciones más generales sobre el tráfico y el urbanismo de los centros históricos.

Se pretende en consecuencia presentar aquí un breve marco teórico de las peatonalizaciones y, más en general, de las políticas de tráfico en los centros históricos, que posteriormente será enriquecido por los ejemplos prácticos presentados en otras ponencias.

El concepto

La peatonalización está asociada en el imaginario colectivo al cierre de las calles de los centros urbanos al tráfico motorizado privado. De hecho se podría definir a las calles y zonas peatonales como aquellos espacios exclusivos para los viandantes creados a partir de vías anteriormente destinadas a todo tipo de vehículos.

La peatonalización es una técnica muy antigua, casi tanto como la presencia numerosa de automóviles en las ciudades. Las primeras referencias de calles cerradas al tráfico motorizado se encuentran en los centros de varias ciudades estadounidenses durante los años veinte, justo en el momento en que aparecen espacios urbanos en los cuales las densidades de los flujos peatonales y de vehículos son incompatibles.

Las peatonalizaciones se han presentado desde entonces en una gran variedad de fórmulas que atienden a distintos propósitos, desde las que únicamente se dedican a resolver puntualmente el conflicto entre peatones y vehículos, a las que buscan un nuevo modelo de accesibilidad y movilidad para el conjunto urbano.

Los objetivos

El objetivo principal suele ser el de resolver la contradicción entre un viario no pensado para el automóvil y un tráfico masivo de éstos. Aunque no se explicite, se trata de resolver un problema de congestión circulatoria cuyas causas muchas veces se achacan paradójicamente a quienes resultan más perjudicados, los peatones; hay demasiados peatones para que quepan los coches o para expulsarles sin reparos.

En ocasiones, el objetivo principal circulatorio se completa con otros de tipo ambiental (disminución de la contaminación y el ruido) o de seguridad (disminución de la accidentalidad). Y frente a las clásicas reticencias de algunos sectores del comercio, también existe el modelo (con las zonas peatonales alemanas a la cabeza) cuyo objetivo esencial es de tipo comercial, es decir, la configuración de un espacio propicio al comercio, capaz incluso de competir con las grandes superficies comerciales periféricas.

Son menos y más recientes los ejemplos de peatonalizaciones cuyo objetivo, más allá de las declaraciones, es contribuir a devolver la ciudad al peatón, formando por tanto parte de un paquete amplio de medidas urbanísticas y de tráfico orientadas a tal fin.

Las formas

Se puede comprender por consiguiente que, ante la variedad de objetivos y circunstancias urbanísticas, se derivan también multiplicidad de formas de la peatonalización: tamaño (hay desde áreas peatonales pequeñas hasta áreas de enorme extensión), morfología (ejes, redes, zonas), accesibilidad motorizada (pública y privada), actividades y usos del suelo.

Esa multiplicidad de formas de peatonalización concluye en la configuración de varias imágenes polarizadas de los centros históricos peatonalizados. Se puede así encontrar un centro histórico para el turista (la ciudad-museo), un centro histórico para el comprador (la ciudad-hipermercado), un centro histórico para las instituciones oficiales (la ciudad del poder político), un centro histórico para la diversión nocturna (la ciudad-bar).

Lo que es más difícil es encontrar ejemplos cercanos de centros históricos para vivir, es decir en los que convivan la residencia con el comercio, las oficinas con los talleres, los espacios libres para el juego con los monumentos, los niños con los viejos, los funcionarios con los obreros, los vecinos con los compradores.

Las consecuencias

A partir de esas imágenes polares de las peatonalizaciones es posible empezar a entender algunos de sus resultados que, como se verá, pueden sintetizarse bajo la idea de la ambivalencia. En efecto, las consecuencias de la creación de este tipo de calles han sido analizadas en numerosos documentos, tanto desde el punto de vista de sus efectos positivos como de los negativos.

Entre los positivos se encuentran la disminución del ruido, la contaminación y la accidentabilidad local, el reforzamiento de ciertas actividades comerciales o turísticas y, sobre todo, la revitalización del centro y su recuperación para los peatones como elemento clave de la identidad urbana.

Las consecuencias indeseables también han sido largamente documentadas: las peatonalizaciones contribuyen a producir cambios en los usos del suelo, en particular pueden producir la expulsión de usos residenciales, la modificación y especialización de las tipologías comercial y residencial; y, en ausencia de políticas generales de tráfico, significan el desplazamiento de los conflictos hacia los bordes del área peatonalizada.

Las políticas que se ocultan tras las peatonalizaciones

Hay que advertir, sin embargo, que buena parte de esos efectos negativos no suelen ser consecuencia de las peatonalizaciones en sí mismas, sino que están sobre todo encadenados a políticas de mayor rango relativas a los usos del suelo y las edificaciones, a las políticas de rehabilitación del patrimonio edificado o a las políticas de vivienda (alquiler y construcción).

Por ejemplo, todas esas políticas pueden evitar o abrir el camino para que la población tradicional de un centro histórico y el comercio asociado a la misma sean sustituidos por oficinas y comercio especializado, independientemente de que las calles se hayan peatonalizado o sigan contando con circulación vehicular.

Desde el punto de vista de las consecuencias para la circulación, las calles peatonales no deben asociarse necesariamente a un cambio en la política y en la planificación del transporte en favor del peatón y de la restricción del vehículo privado. Sobre todo en las primeras décadas de su creación, las peatonalizaciones formaron parte de una transformación de los centros urbanos apoyada fundamentalmente en la creación de anillos y otras vías de acceso para los vehículos motorizados y en la construcción de aparcamientos de automóviles, subterráneos o no. Sólo en algunos casos se puso el énfasis en la creación de una potente red de transporte colectivo para dar acceso a la zona peatonal.

De ese modo, muchas veces el carácter aislado de las medidas de peatonalización ligadas al comercio o al turismo, sus efectos perversos sobre los usos del suelo y su asociación a incrementos de la accesibilidad motorizada, se tradujeron en la disuasión de los desplazamientos a pie de acceso a las propias áreas transformadas, contrapesando las ventajas comparativas que los viandantes adquirían en ellas.

Por esa razón, los efectos positivos de las zonas peatonales han estado sobre todo en el campo de la pedagogía urbana o de la cultura de las ciudades; más que por sus resultados en la reducción general de la circulación, su capacidad de cambio positivo puede encontrarse en la rotundidad con la que muestran los beneficios de la supresión del automóvil en ciertas circunstancias.

Se trata, en definitiva, de un terreno de ejemplos útiles en el necesario cambio cultural que requiere y suscita la sostenibilidad en materia de tráfico, ya que permite el redescubrimiento de las calles y plazas como espacios públicos idóneos para esa riqueza de facetas que constituye la vida cotidiana: «el área peatonal se ha convertido en un importante lugar de aprendizaje de la vida urbana», dice también Rolf Monheim.

Cuando se desvían las responsabilidades de los problemas de los centros históricos hacia la peatonalización se incurre en un error doble; por un lado, se sacan del centro de la discusión las políticas urbanísticas básicas y, por otro, se corre el riesgo de eludir las raíces más profundas de la contradicción entre automóvil y ciudad y de obviar el sistema de necesidades y demandas de la población.

Hoy no se puede afrontar la renovación de un casco histórico sin tener en cuenta los cambios sufridos en el sistema de necesidades sociales (de mayor o menor arraigo, de mayor o menor flexibilidad, de mayor o menor coherencia con la sostenibilidad). Hace falta comprender la configuración y los márgenes de maniobra del sistema de necesidades dominante (tipología, tamaño y dotaciones de las viviendas, parques y espacios libres, equipamientos, etc).

En ese contexto han de encajarse las necesidades de movilidad y de accesibilidad y, en particular, las necesidades del uso del automóvil sobre las que se construyen los discursos y justificaciones del incremento de las infraestructuras (nuevas vías y aparcamientos).

Las alternativas

Se pueden seguir haciendo peatonalizaciones en el sentido convencional de resolver la contradicción espacial entre los vehículos y el viario existente; se cosecharán los resultados ambivalentes más arriba señalados. Pero, con la infinita experiencia acumulada en la casi totalidad de las ciudades del mundo rico, parece llegada la hora de plantear el tráfico en los cascos históricos con más amplitud de miras, formando parte de una estrategia global vinculada a la revisión del uso generalizado e indiscriminado del automóvil privado en la ciudad.

Esas estrategias suelen denominarse como de moderación del tráfico, es decir, de reducción del número y de la velocidad de los automóviles. En aras de la habitabilidad y de la sostenibilidad se requiere una transformación en múltiples frentes: en la disuasión del automóvil y en la promoción de los medios alternativos tales como los peatones, los ciclistas y el transporte colectivo.

Una transformación que atienda tanto al centro como a la ciudad nueva, pues el conjunto histórico no vive sin la ciudad nueva y viceversa; para recuperar la ciudad histórica es imprescindible, entre otras mil cosas, recuperar la ciudad nueva y sus vínculos físicos, funcionales y culturales con la antigua.

Para ello parece conveniente reemplazar el papel central que jugaban las peatonalizaciones en otras fases de la historia urbana con al menos los dos siguientes instrumentos: la creación de una red peatonal o de itinerarios peatonales (sin descartar las calles peatonales allí donde realmente no quepan los automóviles) y la amortiguación o templado de la velocidad del tráfico.

El concepto de itinerario peatonal como conjunto de diferentes tipos de vías pensadas también para los que caminan, con mayor o menor protección y atractivo para el viandante en cada una de ellas, y articuladas con distintos dispositivos, cómodos y seguros, para la mezcla y el cruce con el resto de los medios de transporte.

La protección del peatón a partir del concepto de itinerario peatonal apunta directamente a la moderación del tráfico, pues por un lado favorece el trasvase de viajes motorizados a viajes andando y, por otro, tiende a reducir la velocidad de los vehículos, ya que la seguridad y comodidad de las vías y cruces que constituyen los itinerarios peatonales así lo exigen.

Sin embargo, las ventajas de extensión, generalización y flexibilidad que aportan los itinerarios peatonales son, paradójicamente, las causas de su todavía escasa aplicación. Los cientos de mejoras de pequeña escala que constituyen un itinerario peatonal requieren un esfuerzo global superior al que hace falta para crear con un solo proyecto una calle peatonal; requieren, sobre todo, un esfuerzo continuado y sistemático a lo largo del tiempo por parte de las administraciones correspondientes.

Frente a los resultados casi siempre llamativos de las zonas peatonales, los itinerarios peatonales penetran suavemente en el modo de vida y en las pautas de desplazamiento de los ciudadanos, lo que reduce su impacto inmediato ante la opinión pública y su rentabilización política.

Por último, hay que señalar la importancia de aplicar también en los centros históricos un conjunto de técnicas destinadas a la amortiguación de la velocidad de los vehículos. La velocidad se muestra cada vez con mayor nitidez como un factor disuasorio de la habitabilidad, especialmente en lugares como los centros urbanos en los que no es posible ni deseable la segregación de las circulaciones diversas que componen el tráfico. El dominio del espacio público por parte de los vehículos a motor se ejerce a través del número pero también de la velocidad.

La reducción general de la velocidad de circulación a 30 km/h en los centros históricos y la creación, también en ellos, de enclaves y áreas de coexistencia de tráficos, con velocidades máximas de 15-20 km/h, es un camino ya explorado ampliamente en otros países y que puede ser muy fructífero como complemento de las peatonalizaciones ya realizadas en las ciudades españolas.

En conclusión, se trataría de romper los límites que muchas veces se establecen en los debates sobre las peatonalizaciones de los centros históricos. En lugar de centrarse obsesivamente en las ventajas o en los inconvenientes de las áreas peatonales, lo que aquí se propone es abrir la perspectiva hacia las políticas más de fondo que explican las transformaciones de los centros históricos. Incluso en el caso de las políticas de tráfico, la peatonalización debe convertirse en un mero punto de partida para adentrarse en la consideración general de las necesidades de movilidad y accesibilidad y en la compatibilidad entre el automóvil y la ciudad.

Cambio de aires por la ecología

Etiquetas: Citas, Medio Amb., Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 9/12/2008La VII Semana de la Movilidad incluirá la selección de zonas a las que sólo accederán vehículos 'limpios', el ofrecimiento de bicicletas a los usuarios de parkings y la apertura del carril bici que llega a la Olavidel vii semana de la movilidad en sevilla Del 16 al 22 de septiembre. Para más información: www.mobilityweek.eu; www.desevilla.org. Tfno: 679 961 705 y 608 380 454.

Paloma Caballero | Actualizado 08.09.2008 - 05:03

Aire Limpio Para Todos es el tema central de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre y resaltará la necesidad de mejorar la calidad del aire.

Esta convocatoria a nivel europeo celebra este año su VII edición, en la que la Agrupación de Interés Económico de Empresas Municipales de Sevilla (AIE) presentan algunas novedades, como la I Feria de la Movilidad Sostenible en Plaza Nueva, donde se instalará una carpa de información para distribuir toda la información correspondiente a la movilidad en la ciudad.

El número de actos ha ido aumentando cada año de la misma manera que el respaldo de las ciudades participantes. Este aumento se refleja en las cifras, desde la primera edición en el año 2002, cuando participaron alrededor de 300 ciudades de 21 países, hasta la edición de 2007, donde se registraron 2.020 adhesiones locales en más de 35 países.

Más del 10% de las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea provienen del tráfico en zonas urbanas. El transporte público produce 150 veces menos emisiones de dióxido de carbono por persona que el privado, además de resultar 20 veces más seguro. Por ello, las actividades programadas, en las que pueden participar todos los ciudadanos, seguirán en la línea de años anteriores promoviendo la movilidad sostenible; concienciando al ciudadano del impacto de las tendencias actuales en movilidad urbana sobre el medio ambiente y la calidad de vida, y buscando la implicación en el proyecto de los colegios. Los escolares aprenderán sobre seguridad vial y el fomento del uso del transporte público.

En la lista de actividades se encuentran algunas como: coloquios sobre el uso responsable del coche y los biocombustibles (en el que participarán representantes de la Agencia Andaluza de la Energía, Tussam y Greenpeace); el poder de la publicidad sobre nuestro modo de desplazarnos en la ciudad, o un debate sobre la comercialización de vehículos limpios; talleres donde aprender el manejo de patines y la reparación de bicicletas; cursos de conducción eficiente que se realizarán en el entorno de la Alameda; muestra de vehículos sin dióxido de carbono, o la inauguración, el día 17, del tramo del carril bici que llega a la Universidad Olavide y la conecta con el Prado de San Sebastián.

El Patio de Banderas será el escenario para el ciclo de cine donde se proyectarán largometrajes vinculados a la movilidad en cualquiera de sus vertientes. En el centro histórico de la ciudad se colocarán paneles informativos sobre los recorridos posibles entre los lugares de mayor interés, en los que se ofrecerá además un cálculo de distancias, tiempos y emisiones de CO2 que la persona habrá ahorrado al hacer el trayecto a pie, bicicleta o algunos de los transportes públicos. El Club Ciclista de los Bomberos de Sevilla se suma a la iniciativa organizando para el día 21 una marcha en bicicleta.

El último día del programa, el 22 de septiembre, coincide con el Día Europeo sin Coche, iniciativa de la que surgió la Semana Europea de la Movilidad. Para esa jornada se plantean más actividades, como la selección de unas áreas de la ciudad a las que sólo podrán acceder peatones, ciclistas, transporte público y vehículos limpios. Además se ofrecerán bicicletas gratuitas a los usuarios de algunos parkings (en la calle José Laguillo, mercado de Triana, mercado del Arenal,...).

El Ayuntamiento cuenta para esta campaña con diversas colaboraciones. Desde Gas Natural y Toyota, que participarán en la presentación de vehículos más ecológicos, a empresas de bicis como Quiquecicle, Bicieléctrica, Biciactiva y Bici4City, que se implicarán activamente en la realización de itinerarios guiados para conocer de modo prácticos los carriles bici. También colabora el colectivo A Contramano, que el domingo 21, de 11:00 a 14:00, ofrece una marcha metropolitana a San Juan de Aznalfarache por carril bici. Los clubes de patines Loreto y Tandem invitarán a recorrer la ciudad. Egmasa y la Fundación Cruzcampo figuran asimismo en la relación de colaboradores de la Semana de la Movilidad.

Héctor García tiene publicado en su página web personal una interesante entrada sobre el uso de las bicicletas en Japón. Habla desde su experiencia como habitante en la ciudad de Tokio, comentando temas como el uso de la bici para ir al trabajo, los abandonos o los aparcabis.

Héctor García tiene publicado en su página web personal una interesante entrada sobre el uso de las bicicletas en Japón. Habla desde su experiencia como habitante en la ciudad de Tokio, comentando temas como el uso de la bici para ir al trabajo, los abandonos o los aparcabis.

"Al principio, cuando llegué a Japón me sorprendía ver a hombres de negocios de 40 o 50 años trajeados yendo en una bicicleta con un cesto delante y un timbre(Como la de mi abuela) en barrios financieros de Tokyo. En Japón se usan bicicletas para desplazarse a cortas distancias tanto en pueblos como en ciudades, y las usan a diario tanto niños, como chavales con poco poder adquisitivo o gente con muy buen estatus social."

Por su seguridad, quitamos los semáforos

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 8/06/2008

Una experiencia europea suprime señales de tráfico y deja la circulación en manos de peatones, conductores y ciclistas

ISABEL FERRER - Haren - 30/09/2007

Si los semáforos, las señales de tráfico y los pasos de cebra son sinónimo de seguridad vial, la visión de la calle mayor de Haren, un pueblo de unos 16.000 habitantes al norte de Holanda, resulta cuando menos inquietante. Porque está desnuda. Le faltan las señalizaciones habituales y los bordillos de separación entre vías para automóviles y carriles bicis. Peatones, autos y bicicletas comparten los espacios, diferenciados visualmente solo por los colores de los materiales empleados en el suelo: ladrillos rojos para los paseantes y cemento gris para los vehículos. Todo desemboca en una rotonda singular. Una banda estrecha obliga al conductor a desplazarse más despacio y a permitir, en horas punta, el paso de centenares de escolares de primaria y secundaria a bordo de sus bicicletas, sin regulación de semáforos que valga.

Todo desemboca en una rotonda singular. Una banda estrecha obliga al conductor a desplazarse más despacio y a permitir, en horas punta, el paso de centenares de escolares de primaria y secundaria a bordo de sus bicicletas, sin regulación de semáforos que valga.

¿A qué viene todo esto? Se trata de cumplir con los requisitos de Shared Space, un proyecto europeo de planificación urbana iniciado en 2004. En la práctica, una arteria de circulación rápida se ha convertido en la zona más llamativa de esta pequeña ciudad.

Eso sí, cruzarla a pie requiere prestar mucha atención y una cierta pericia visual para acertar con el momento adecuado. Hacerlo por primera vez permite dar fe de que, una vez alcanzado el otro lado, la satisfacción de haberlo conseguido sin novedad compensa la tensión inicial. Un coche que avanza a los 25 o 30 kilómetros por hora permitidos por el Ayuntamiento (antes podían circular a 50 kilómetros) baja aún más la velocidad para darle tiempo a cruzar al peatón primerizo en el mundo de las calles sin fronteras. El contacto visual establecido entre ambos es fugaz, pero igualmente intenso.

"La auténtica seguridad no la proporciona un semáforo; está en uno mismo", asegura Willem Schwertmann, coordinador de proyectos de construcción del Ayuntamiento de Haren. En una vía central, sin más apoyo que un par de pasos de cebra conservados tras las presiones de los numerosos jubilados residentes en la ciudad, "ambas partes tienden a proteger el espacio común y a ser educados; y entonces los coches y las bicis corren menos y los viandantes se fijan más", según el coordinador local del proyecto.

No es una simple peatonalización de un trozo de ciudad. Se trata de devolver al peatón el protagonismo de los espacios públicos, sin impedir la circulación de vehículos. Las ciudades participantes reciben fondos europeos para llevar a cabo esta prueba. En Haren se muestran muy ufanos de haberse adelantado al resto de socios comunitarios en los que se aplica el plan: Ejby (Dinamarca), Suffolk (Reino Unido) y Ostende (Bélgica). La pequeña ciudad alemana de Bohmte se prepara para hacer lo mismo. El Ayuntamiento de Haren empezó a pensar en remodelar la calle mayor con el cambio de milenio. La tuvo lista en 2003. "Presentamos un diseño que repartía el espacio entre todos y le daba protagonismo a las numerosas tiendas de las aceras. Hubo sesiones públicas y discusiones con el vecindario y también hicimos concesiones, claro", dice Schwertmann.

El consistorio quería adoquinar toda la calle, pero los vecinos alegaron que habría demasiado ruido. Los adoquines fueron sustituidos por el ladrillo rojo de unas aceras enormes que desaparecen sin bordillo hasta transformarse en calzada de cemento. Además de los dos pasos de cebra conservados, se pusieron dos rectángulos con adoquines oscuros al principio de la calle como freno visual para conductores.

A Jacco Smit, dueño de una tienda de ropa masculina, el largo periodo de obras le resultó duro para las ventas. "Pero con la acera más grande, la gente pasea con mayor tranquilidad y eso siempre ayuda a vender". Una anciana muy elegante, que se ayuda con un andador último modelo, se siente tranquilizada por la permanencia de algunos pasos de cebra. "La calle es más grande y amable, pero yo me sigo apoyando en esos pasos para cruzar", cuenta sonriente.

Que las ciudades holandesas sean pioneras no sorprende si se tiene en cuenta que el padre de la idea es Hans Monderman, un ingeniero holandés. Los defensores del programa de Shared Space siguen con interés no solo las ciudades donde ya se aplica la experiencia, sino otras que consideran inspiradas en el espíritu de su programa: entre ellas, iniciativas tomadas en Copenhague, Lyon o Estrasburgo. Y también, de Barcelona.

La expansión de urbanizaciones potencia el uso del automóvil

Etiquetas: Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 7/12/2008

12/07/2008 | 0:00:00 h.

Sevilla. Auxiliadora Villar

El modelo de urbanización horizontal extendido por el área metropolitana potencia la dependencia del transporte privado. Y al parecer va a seguir en aumento en áreas de expansión como Entrenúcleos y Pago de Enmedio, si no llegan antes las líneas de tranvía previstas. Construir más carreteras no es la solución.

Eso es lo que se desprende de la experiencia de las últimas décadas y de los estudios realizados por los expertos. Lo que empezó en la primera mitad del siglo XX en el Aljarafe con el traslado de la pequeña burguesía a Castilleja de la Cuesta, Villanueva del Ariscal o Espartinas a pasar el verano porque había unos cuantos grados menos que en la ciudad –el fenómeno de los veraneos en las playas no surgió hasta los años 50 y 60 del siglo XX– experimentó una expansión de urbanizaciones de adosados sin la creación al mismo tiempo de las infraestructuras necesarias para sus habitantes.

Como señala una de las conclusiones de la tesis doctoral de Juan José Domínguez Vela, “históricamente las carreteras propiciaban espacios bien articulados, pero actualmente, y particularmente en Sevilla, se muestran incapaces de generar calidad de vida, entre otras razones, porque el crecimiento del área metropolitana va por delante de la extensión de la red de transporte público y porque cambian los paradigmas respecto a la idea de ciudad”.

Destaca así que “se ha abandonado el modelo mediterráneo, la idea de aglomeración compacta, y se ha sustituido por otro, el americano, que genera urbanizaciones dispersas dependientes del automóvil, al margen del urbanismo sostenible, poco regulado por la legalidad y ajeno a la calidad de vida de la mayoría de la colectividad”.

Sin embargo, el mercado sigue demandando más vías de comunicación rápidas y eficaces, que no crucen poblaciones y que comuniquen los grandes mercados. Y esto no siempre beneficia a los municipios, especialmente a los pequeños.

Las carreteras pueden favorecer o desactivar el crecimiento urbano de una población. “Una de las conclusiones de mi trabajo es que cuando una carretera margina un pueblo por el que pasaba, ese casco urbano entra en decadencia, mientras que si se considera que debe pasar por uno, se potencia”, señala el experto.

Este hecho, que ha sido así históricamente, no siempre se cumple. Hoy son muchos los consistorios que piden que se construya una variante por su casco urbano para potenciar el desplazamiento por carretera hacia los polígonos que tienen en las afuera. Tal es el caso de Aznalcóllar y el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA), “aunque es más habitual que se haga la variante y luego los pueblos recalifiquen como suelo industrial el anexo a la misma y creen un polígono”. Éste fue el caso, entre otros, de Estepa y Osuna.

Rutas. Esta expansión urbana unida a las vías de comunicación no se produjo al mismo ritmo en toda la Gran Sevilla. La Ruta de la Plata, actual autovía A-66, no creció al tiempo que el resto de accesos a Sevilla. La razón: estaba el río de por medio y no llegaba a Sevilla, sino a Camas. “Era una carretera importante, pero sin desdoblar y alejada del casco urbano”, argumenta el estudioso.

Por esta razón en los municipios que atraviesa no se produjo el desarrollo urbano que sí se está experimentando en los últimos años, en los que están proliferando las urbanizaciones, por ejemplo, en Guillena y Las Pajanosas, y cada vez hay más habitantes de Sevilla que se trasladan a vivir a Gerena, El Garrobo o El Ronquillo, donde pueden combinar la ventaja de estar perfectamente comunicados y vivir en un municipio pequeño y tranquilo.

Este hecho que actualmente es positivo puede volverse contra los que se trasladan allí en pocos años si, como ha estado ocurriendo hasta ahora, se produce una revalorización inmediata del terreno y se empieza a construir sin ningún tipo de control. Las administraciones parecen dispuestas a poner freno al crecimiento indiscriminado de las poblaciones del área metropolitana. El tiempo dirá.

Un siglo de atascos

12/07/2008 | 17:58:00 h.

Sevilla. Auxiliadora Villar

Sevilla y su área metropolitana han ido creciendo históricamente al tiempo que se construían sus vías de comunicación. Este paralelismo no ha evitado que las carreteras vayan por detrás de la demanda de los ciudadanos y que los puntos negros de tráfico se hayan convertido en eternos.

Caravanas de coches en hora punta y los fines de semana, ruido constante… La salida y entrada a Sevilla es un verdadero suplicio para los que cada día se desplazan hasta la corona a trabajar o a vivir. Pero, ¿desde cuándo se repite la situación? Pues, aunque muchos crean que este fenómeno es fruto de la reciente marcha de muchos habitantes de la capital hispalense a vivir a la periferia por la subida de los precios de la vivienda en Sevilla, lo cierto es que, ya en el año 1910, había atascos a la altura de La Pañoleta (Camas).

Eso sí, eran atascos de carros, de aquellos que transportaban el vino de Villanueva del Ariscal o de Umbrete, el aceite y la aceituna de mesa, en un momento en el que comenzó a funcionar la exportación de estos productos y que, como ahora, no tenían otro camino para llegar hasta el Puerto de Sevilla. Casi un siglo después todo sigue igual.

Ni siquiera el auge que se produjo en la ciudad en 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera, y de cara a la Exposición Iberoamericana de 1929, y que supuso la modernización de las vías de comunicación, acabó con el problema.

Juan José Domínguez Vela, doctor en Geografía, ha estudiado cómo el desarrollo de las carreteras ha dirigido primero el crecimiento urbano de la capital hispalense y posteriormente de la corona en una tesis doctoral que va a publicar próximamente. En la misma analiza el desarrollo urbano del área metropolitana de Sevilla desde 1833, año en el que se constituyeron las provincias, hasta la década de los 80 del siglo XX.

Esta estructuración de las carreteras fue fundamental para el crecimiento de la capital hispalense, polarizando tanto los ejes industriales como las nuevas áreas de expansión urbana. “Son las carreteras las que dirigieron el crecimiento urbano”, que aunque se inició a partir de los años 30 del siglo pasado experimentó su gran boom en las décadas de los 60 y 70, según expone.

“La primera expansión urbana de Sevilla empezó a gestarse en los años 60”, cuando se convirtió en vía de doble circulación la actual avenida de Kansas City, que une desde Nervión hasta el aeropuerto. “Inmediatamente surgieron los polígonos y Santa Clara”, apostilla.

Sectores. Ocurrió lo mismo con la carretera de Sevilla hasta Montequinto (Dos Hermanas), lo que actualmente es la avenida de la Paz. La autovía Madrid-Cádiz pasaba por las cercanías de la Universidad Laboral –hoy Universidad Pablo de Olavide (UPO)– y se decidió desdoblar el inicio de la ruta Sevilla-Utrera. En las márgenes se construyó el Polígono Sur “y empezó el crecimiento disperso de la ciudad en manchas de aceite, sin conexión”, agrega.

Fue el municipio de Dos Hermanas el primero en aprovechar la carretera. “Hizo urbanizable un terreno de su término municipal que estaba alejadísimo de su casco urbano –Montequinto- con lo que se produjo una revalorización inmediata del mismo, ya que los agentes inmobiliarios empezaron a comprar los suelos aprovechando la plusvalía que generaba la cercanía de una vía de comunicación”, especifica el experto.

Parecido fue lo que sucedió con la carretera de Huelva. En el momento en el que se desdobló “se construyó por una parte un área de renta alta, como es Santa Eufemia (Tomares), en uno de los nudos de la carretera, y otra de renta baja, Nueva Sevilla (Castilleja de la Cuesta), también al margen de la misma”.

En todos los casos los nudos de conexión de la carretera favorecieron la aparición de ejes industriales o bien de áreas residenciales, “y así se gestó el área metropolitana”.

El grupo Granada Vía Verde está centrado en el debate sobre la movilidad sostenible en claves temáticas nada convencionales, aportando ideas muy interesantes que ofrecen distintos puntos de vistas fuera del discurso oficial y dogmático al que estamos acostumbrados. Granada Vía Verde se define como:

Un grupo de gente sin forma jurídica ni vinculación a ningún partido político o institución (sindicatos, ONGs, asociaciones, etc.). Funcionamos de manera autónoma, horizontal y autogestionada. La mayor parte de nuestro esfuerzo lo enfocamos al debate de raíz sobre la dependencia estructural de la sociedad al transporte en todas sus formas y variedades, y organizamos actividades de acuerdo con nuestros principios mínimos aceptados por consenso: no al capitalismo, no al desarrollismo, sí al decrecimiento y sí a la cercanía.

En el blog, a parte de distintas opiniones acerca de los medios de transporte, ofrecen información en varias líneas temáticas: bicicletas, caminos, crecimiento del transporte y sus infraestructuras, decrecimiento y cercanía, energía y recursos naturales, escuelas talleres bici, especulación y crecimiento urbanístico, otros, peatones, salud, sometimiento del entorno a la lógica del tráfico, transporte colectivo y transporte motorizado. También incluyen en el blog documentos de elaboración propia y otros escritos de interés sobre el transporte:

- Crecimiento económico, crecimiento urbanístico y crecimiento del transporte y sus infraestructuras

- Sometimiento del entorno a la lógica del tráfico

- Invitación a los colectivos ciclistas: reflexión acerca de sus reivindicaciones. Carril bici NO.

- Cercanía o transporte. Reflexiones sobre la sociedad del automóvil

- Manual urbano de seguridad ciclista

- Otros Documentos

XI Día Metropolitano de la Bicicleta

Etiquetas: Citas, Movilidad 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 4/18/2008

En esta nueva edición de este ya tradicional evento ciclista metropolitano, la Plataforma Metropolitana por el Carril-Bici y la Movilidad Sostenible reclama de las Administraciones Públicas (Consejería de Obras Públicas y Transporte, Diputación Provincial, Ayuntamientos y Consorcio de Transporte Metropolitano) la puesta en marcha de las siguientes infraestructuras:

- Red de carriles-bici metropolitana que conecte todos los núcleos de población entre sí y con las terminales del transporte público.

- Aparcamientos seguros y/o consignas para bicicletas en todas las estaciones del transporte público metropolitano.

- Extensión de los servicios bus-bici y de las bicicletas públicas a todas las poblaciones del Área Metropolitana.

- Recuperación de las vías pecuarias y caminos rurales para su uso ciclista y peatonal.

Más información: Inscripción - Cartel - Folleto - Itinerarios y horarios - Manifiesto - Propuestas

Bicicleta plegable con cardán: BEIXO

Etiquetas: Movilidad, Tecnología 0 comentarios Publicado por Andrés Trevilla el 4/05/2008

La bicicleta plegable se ha convertido en un vehículo de gran utilidad en una Sociedad marcada por el poco espacio disponibles en las viviendas de las urbes actuales y ante la necesidad de poder combinar diferentes medios de transporte para nuestros desplazamientos.

Beixo es una bicicleta con transmisión por cardán, así que nunca más vas a tener la ropa o las manos sucias. Sólida, comfortable, compacta, pero sobre todo beixo tiene clase y un diseño moderno. Beixo se puede hacer más pequeña doblándola en dos o más partes. Gracias a ello se puede combinar su uso con el transporte público, guardarla en espacios pequeños y llevarla en el coche o en barco. Con sus tres aceleraciones y sus ruedas de 20 pulgadas Beixo es una bici muy seria y de altas prestaciones. Aunque el cuadro y el mecanismo son muy fuertes, beixo es muy ligera.

La transmisión por cardán es casi tan antiguo como la bicicleta misma. La bicicleta impulsada por transmisión por cardán es un invento de finales del siglo XIX. Este tipo de bicicleta era, entonces, muy popular, porque no dejaba que la ropa grande y espaciosa de la época se metiera en la cadena, lo que podía dar como resultado una parada abrupta y peligrosa. Durante mucho tiempo no fue posible combinar el cardán con la aceleración, con lo que el sistema perdió su popularidad. En la actualidad, esta combinación vuelve a ser posible gracias a las técnicas de producción modernas. La transmisión se produce a través de engranajes cónicos y un eje de transmisión. Estos engranajes cónicos están colocados en un ángulo de 90 grados con respecto los unos de los otros.

Modelo BEIXO COMPACT

Cuadro: aluminio

Llantas : aluminio

Transmisión : transmisión por cardán

Cambios : 3 veocidades Shimano Nexus

Frenos : Promax V-brakes

Tamaño (largo x alto x ancho): 140 x 105 x 60 cm

Tamaño plegado (largo x alto x ancho): 80 x 55 x 35 cm

Peso : 14,7 kilo

Rueda : 20"

Transportín : carga maxima 15kgs (transportin viene incluido)

Cesta delantera : Carga max. 5 kgs (accesorio)

Peso máximo ciclista : 100 kg

Altura ciclista : 139 a 195cm

PVP : 579 Eur (cesta 39 Eur, cerradura 54 Eur, bolsa de transporte 54 Eur)

CÓMO PLEGAR Y DESPLEGAR LA BEIXO COMPACT

ENLACES DE INTERÉS

Página web oficial de Beixo

Beixo - Libérate de tu cadena

Avantum - Distribuidor de Beixo en España

Vehículos sostenibles - Bicicleta

Transmisión por cardán en Wikipedia